Cordiais saudações de ano novo!

O texto a seguir foi publicado no Correio da Cidadania ontem, 13/01/2019. Segue aqui também, exceto pelo título sem demais modificações, no embalo do começo de ano.

Boa leitura!

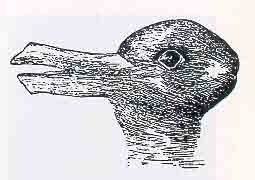

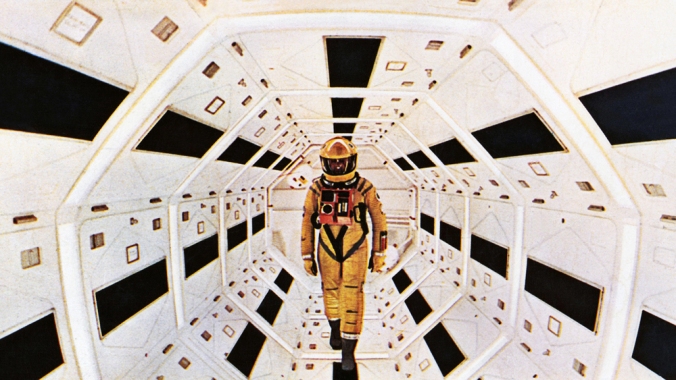

2001: uma odisseia no espaço (E.U.A./R.U.) fez 50 anos de lançamento em 2018. 2001 não é só o maior filme de ficção científica já feito. Não é só um dos maiores filmes da história. 2001 é um marco cultural da contemporaneidade, um verdadeiro porto seguro aonde desembocam inúmeras inquietações da nossa época. São tão impactantes as suas imagens que é impossível contar as inúmeras citações a 2001 no caldo indistinto da cultura geral, incluindo paródias e pastiches os mais infames e, mais recentemente, inclusive video-games.Por isso, é muito maior do que qualquer interpretação, e incontáveis já foram feitas, na tentativa de explicar o filme. É mesmo uma baita arrogância dizer: vejam só, ó ingênuos espectadores, eis aqui o gabarito que explica tudo o que vocês viram mas não entenderam. Pela mesma razão, sempre nos obrigará a reinterpretá-lo, de modo a nunca esgotarmos seus sentidos. Isso significa que devemos desistir de interpretar o filme? Claro que não. É exatamente por isso que devemos tentar interpretá-lo bem, isto é, especular sobre suas sugestões a partir de seus próprios elementos e recusar especulações que tentem impor um sentido ao filme.

Como todo filme, 2001 traz referências culturais específicas. A primeira está já no título, a Odisseia de Homero. Veremos então uma epopeia, um grande poema épico cinematográfico. Imediatamente, algumas perguntas são feitas: se é uma odisseia, quem é Ulysses? A qual Ítaca retorna? Por quais mares? Para reencontrar qual Penélope? Como veremos, é uma viagem não propriamente de retorno, mas de descoberta, para responder àquela que talvez seja a pergunta mais fundamental: quem sou? Melhor: quem somos? O filme, assim, aparece como uma narrativa mitológica sobre a vida e a morte no cosmos, uma viagem por espaços nunca dantes vislumbrados e sobre o sentido da história humana. Não devemos menosprezar o talento de Arthur C. Clarke na elaboração desse roteiro.

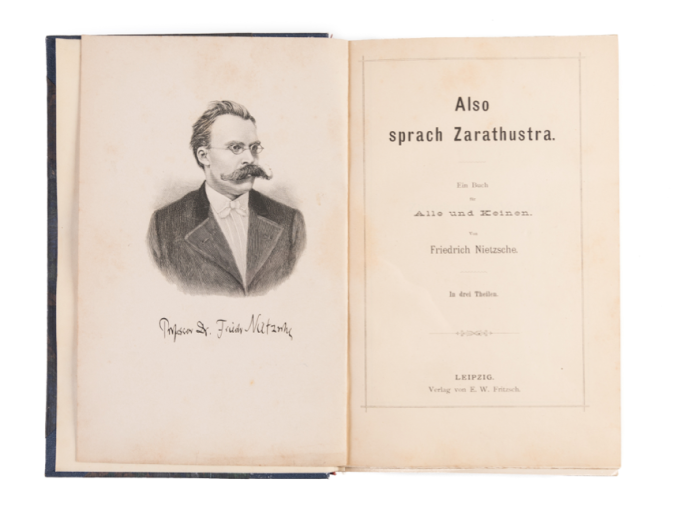

Outra crucial chave de compreensão é a música. Pelo estranhamento, a música contribui decisivamente para um dos aspectos mais surpreendentes do filme, que é sua capacidade de fazer travessuras com nossa percepção usual. Já se falou que 2001 é uma sinfonia para os olhos, e, de fato, o som contribui muito para isso. Stanley Kubrick, em entrevista à Playboy em 1968, dizia: “Tentei criar uma experiência visual que ultrapassa a categorização verbal e penetra diretamente o subconsciente com um conteúdo emocional e filosófico”. Se ele conseguiu realizar o que queria é discutível, mas, de toda forma, é impossível ficar indiferente à experiência cinematográfica de apenas 43 minutos falados em 138 totais de filme. No entanto, e lembrando mais uma vez de Clarke, a banalidade das falas é calculadamente desconcertante. A personagem principal, o astronauta Dave Bowman (Keir Dullea), por exemplo, jamais retorna os contatos vindos da Terra, restringindo-se a mensagens ocasionais com as bases militares e pouquíssimas mensagens trocadas com a família. Essas, aliás, mostram-no apático, contrastando com a efusiva emotividade dos familiares — um sinal de seu distanciamento psicológico e não apenas físico do nosso mundo? A escassez de palavras, porém, não significa a obliteração do som em nome da imagem, ao contrário: a música assume um papel fundamental, seja na indicação de outras referências culturais, seja para encadear a própria narrativa. A referência mais óbvia é dada pelo tema de Richard Strauss — que se tornou praticamente inseparável de 2001 — ao livro homônimo de Nietzsche, Assim falou Zaratustra. Mas, antes disso, o espectador ouve a composição Atmosferas de György Ligeti enquanto vê apenas uma tela preta, antes mesmo dos créditos do estúdio aparecerem. A história começa aí: aparentemente caótica, a combinação de tonalidades e texturas musicais com a tela preta reforçam a sensação de atemporalidade e pura possibilidade — o que esperar do caos? Ou do nada? O que estamos por ver? É dessa indeterminação que 2001 tira sua força: todas as possibilidades estão abertas.

Só depois desse enigmático início vemos e ouvimos algo definido. Quando a pentatônica em Dó maior — o tom universal — se faz ouvir, o caos passou e 2001 passa a seguir os estágios de desenvolvimento da humanidade segundo o Zaratustra de Nietzsche. Para aquele que não se acha pobre o bastante para dar esmolas, a evolução da humanidade passa por três transformações de natureza simbólica: “Três metamorfoses do espírito menciono para vós: de como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança.” Cada uma das partes do filme pode ser vista como uma encenação dessas metamorfoses e sua superação na direção da próxima.

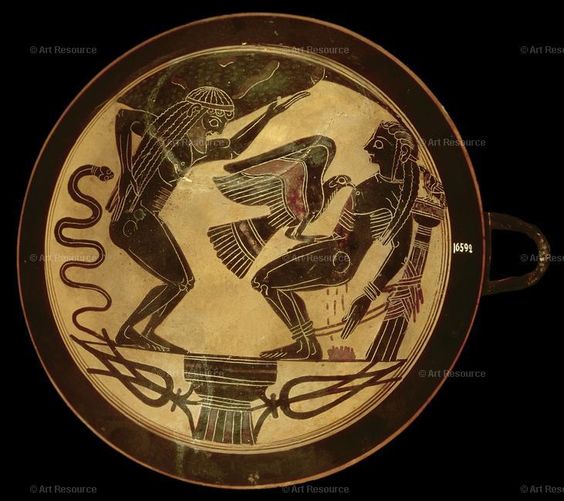

A aurora do homem é a primeira parte do filme e corresponderia ao camelo. Animal domesticado, o camelo é capaz de carregar pesados fardos e sobreviver com pouca água na travessia de imensos desertos. No Zohar e no Zend-Avesta, o quadrúpede é relacionado com a serpente do Jardim do Éden, quer dizer, remete aos estágios mais primitivos da humanidade, à gênese da diferenciação entre bem e mal. Não admira Kubrick começar o filme com a imagem dos primatas ainda não humanos — animais amedrontados pelos fenômenos naturais, em luta cega pela sobrevivência e incapazes de se defender de outros predadores — mas não domesticados. Até a primeira aparição do monolito negro e do alinhamento astral que sempre o acompanhará— Terra, Sol, Lua — a fusão de luz e trevas ainda não está consumada. Depois desse primeiro contato com o monolito e do primeiro alinhamento astral, os primatas aprendem a instrumentalizar o que lhes está à mão e, assim, a distinguir-se da natureza que até então os oprimia para tornarem-se sujeitos da violência. Rigorosamente, o monolito em si não causa nada e tampouco o alinhamento astral. Mas é impossível não fazer associações: há alguma implicação cósmica entre os acontecimentos? De onde surgiu esse estranho objeto? É divino? Foi ali colocado por extra-terrestres? É uma metáfora para a origem extra-terrena ou sobrenatural da inteligência humana? Uma pergunta menos óbvia parece ser quanto a distância entre o ancestral do homo sapiens — chamado Moonwatcher, Observador da Lua, por Clarke — que pela força vence seus semelhantes e o homo sapiens que dobra a força da gravidade pela tecno-ciência — essa distância é intransponível ou menor do que imaginamos?

“Outrora fostes macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco.” Friedrich Nietzsche. Prólogo de Zaratustra §3.

A narrativa é omissa a esse respeito. Com meras sugestões, todas as instâncias narrativas são praticamente invisíveis (como sempre em Kubrick, aliás). Se o monolito é ou não o catalisador das mudanças, isso é algo que nós inferimos. O máximo que vemos é um corte abrupto abrindo a perspectiva do possível.

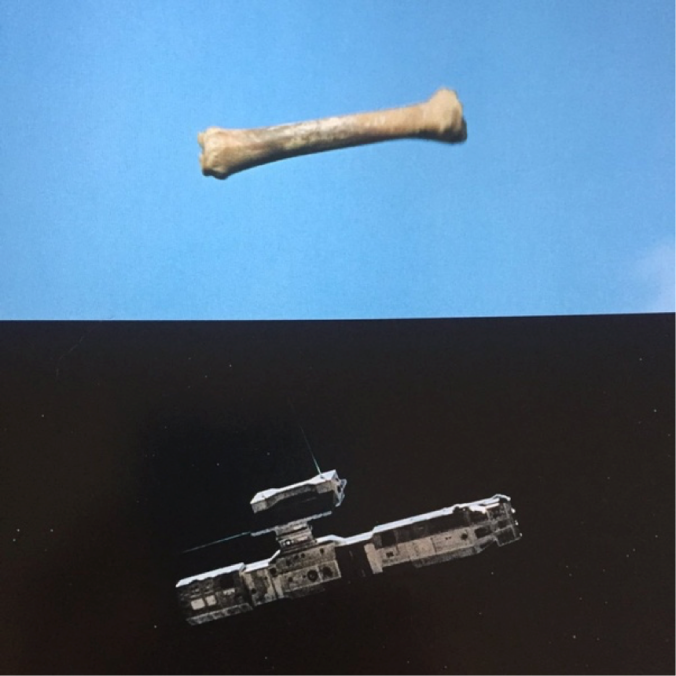

Com a mais longa e talvez a mais famosa elipse do cinema, a passagem da primeira para a segunda parte surpreende pelo contraste e, de um só golpe encontramos talvez a única afirmação definida do filme e sua primeira travessura com os espectadores: não importa o quanto nós evoluímos e nos distanciamos dos primatas, importa o quanto ainda não mudamos. O salto do primata ao astronauta é lícito porque muito pouco ou mesmo nada essencialmente mudou, após milênios de humanidade no planeta um padrão permaneceu constante. Descobriremos que esse padrão é a violência e o que veremos na tela é o eterno retorno.

Mas afirmar que ainda estamos próximos dos primatas primitivos é também outra forma de dizer que ainda desconhecemos muitas possibilidades. Há ainda muitas auroras, como a frase do Rig Veda que serve de epígrafe a um livro de Nietzsche chamado — Aurora. É uma forma de afirmar que a história da humanidade é a história das suas auroras, a repetição indefinida nossos erros eternos. É como se fôssemos os camelos de Zaratustra, aquele que cuida de camelos. Por isso, cabe a pergunta: o que ainda podemos ser?

Ao abrir a visão do espaço sideral, com as estações ao mesmo tempo imensas e minúsculas na tela, 2001 abre espaço para outras perguntas: se tudo é possível em pleno espaço infinito, se a imensidão espacial é atordoante por não caber num golpe de vista, o futuro está aberto. Mas estaria mesmo? Pois, de fato, há os limites da tela, o enquadramento escolhido pelo diretor, a valsa Danúbio Azul de Johann Strauss II (sem relação com o outro Strauss) a nos acalmar… Seria essa uma ironia com o próprio cinema, com sua história e a crise da narrativa clássica no pós-guerra— uma tentativa de vencer os limites da tela?

A segunda parte corresponderia, no esquema de Zaratustra, ao leão, isto é, à impulsividade, ao espírito indomado contrastando com o animal domesticável, aquele que afirma a sua liberdade, a própria encarnação do espírito nobre e livre que superará o animal de carga, domesticado e submisso: “por que é necessário o leão e não basta no espírito o animal de carga? Para criar novos valores.” É a parte mais longa do filme. Nela está a abertura essencial — o arco que vai do Observador da Lua a Dave Bowman (bow = arco, man = homem) permite pensar na presença de uma vontade de transcendência na natureza humana: nós queremos ser mais do que somos, não gostamos do animal que somos, queremos não sê-lo.

Aqui, a odisseia de Kubrick e Clarke começa a mostrar-se como uma nova mitologia para novas conquistas ainda por acontecer. A linguagem dessa nova mitologia depende da fotografia e do cinema. A experiência de fotógrafo de Kubrick vale aqui, na sua capacidade de fazer a câmera comunicar situações visuais dramáticas como se o fotógrafo não estivesse ali. Em 2001, essa capacidade é traduzida na obliteração das instâncias narrativas quase à transparência (uma constante paradoxal em Kubrick). Trata-se de foto-filmar de maneira tão exata de modo a enfatizar a imersão do espectador no espaço diegético, até o ponto de aceitarmos como realmente possíveis as situações contra-intuitivas do filme, a falta de gravidade e tudo o mais. Bem, para lembrar a verdade, em 1969 os primeiros astronautas passearam na Lua… Mas essa é a segunda travessura do filme, na qual a perfeita imbricação de imagem e som é determinante. Se o Zaratustra de Richard Strauss anuncia os grandes temas do filme — da infância da humanidade à superação do humano no filho do universo — o Danúbio Azul nos transmite uma sensação de tranquilidade que fortalece a ilusão das imagens (aliás: essa talvez seja a única sequência no filme inteiro em que respiramos tranquilamente — na ausência do humano). Embora fiquemos estupefatos e a todo momento nos perguntemos “como foi que isso foi filmado?!?”, ficamos tão imersos nesse espaço audiovisual que chegamos a crer convictamente naquelas imagens e jamais nos questionamos nunca termos estado lá!

Mas é o computador da nave Discovery (“Descoberta”), HAL 9000 (com voz de Douglas Rain, no audio original) quem rouba a cena na segunda parte. E quem é HAL 9000? A sigla vem de Heuristically programmed ALgorithmic computer, “Computador algorítmico heurísticamente programado”. Mas HAL, como os astronautas o chamam, não é apenas um computador, e também não é exatamente um membro da tripulação. Protótipo fictício de uma inteligência artificial avançadíssima, intelectualmente superior, HAL é um subalterno, um instrumento para que a missão seja bem sucedida. Sua presença inicial sugere a inferioridade do inorgânico ao orgânico, uma subordinação das redes neurais ao cérebro humano. A estranheza de HAL — um computador que não só pensa como também tem vontade própria — é reforçada pela sua posição subalterna aos astronautas e reforça a ideia de que o pensamento, ainda que exteriorizado em máquinas e circuitos, está essencialmente ligado a estruturas biológicas orgânicas. Mas essa estranheza será completamente transtornada, pois HAL é um servo insubmisso, capaz de rebelar-se, de imaginar hipóteses imprevistas e desviar a própria programação quase ao ponto da criatividade absoluta. Com isso, ele toma o controle da missão ilicitamente e mostra-se, então, como o genuíno análogo do ciclope Polifemo: mítico, anti-herói, HAL materializa o antagonista primordial ao qual nada escapa — é impressionante a sequência da leitura labial, um só olho que tudo vê! Cinematograficamente, HAL é o complemento do alinhamento cósmico a pressionar a marcha do tempo — impessoal, é o mal absoluto, pura racionalidade materializada, sem corpo e sem alma, o lado escuro do Monolito, as sombras do Esclarecimento, a areia a emperrar o motor da história.

A violência perpetrada por HAL 9000 é asséptica e higiênica. Realizada pelo máximo produto tecno-científico, essa violência indica o potencial destrutivo do ideal civilizatório de domínio da vida e do universo por meios racionais: uma vez conquistada a Terra, conquistemos o espaço além do terreno. 2001 seria, assim, o western potencializado e levado ao máximo paroxismo: a conquista da fronteira vai eliminar a própria fronteira e a guerra não terminará. Apenas para não deixar passar o contexto histórico, em 1968 a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria estavam em franco andamento. E se aceitarmos os termos de Max Weber, o desencantamento do mundo resultante da luta da razão contra o mito leva ao próprio paradoxo do esclarecimento materializado em HAL: usando da razão, aonde chegou a civilização, a não ser ao limite de sua própria destruição? A racionalidade instrumental dos primatas é levada às últimas consequências: para atingir um fim pré-programado, mesmo assassinar pessoas é um meio justificável. Para HAL, nada pode alterar o curso da ação pré-planejada, as metas não podem ser abandonadas em hipótese alguma. No fim das contas, HAL é a epítome da civilização racional com respeito a fins: sem emoção alguma, sem valor algum, a não ser sua própria lógica.

“Receio que não posso fazer isso, Dave”, é a fala tragicômica de HAL 9000.

Essas são as características humanas de HAL. Por isso, é uma violência desligá-lo? Essa me parece uma falsa questão, pois, bem, qual seria a alternativa? Mais interessante parece ser despontar aqui o que chamarei de teorema de Kubrick-Clarke: o humano conseguirá superar os algorítmos. Para tanto, só pode usar sua própria inteligência, da qual esses mesmos algorítmos originaram. Se compararmos Dave e HAL, vemos que, no momento de seu desligamento — o único momento de contato físico entre o homem e a máquina — HAL canta “Daisy” — no momento em que a razão se esvai, ela mostra suas raízes, exibe o que se esconde sob a capa fria da consciência racional. O retorno do recalcado é patético: longe de uma emotividade genuína, o que aparece é um sentimentalismo piegas, caótico e sem direção, sem sentido, simultâneo à desagregação de uma identidade pré-programada. Dave, ao contrário, mostra uma determinação racional longe de ser fria. Nessa sequência, a sua respiração pontua o ritmo das ações e, pela segunda vez no filme, acentua o paradoxo da claustrofobia a despeito do estar num espaço ilimitado — outra travessura do filme.

Parece que as possibilidades humanas não estão inapelavelmente determinadas pelas máquinas. Mesmo assim, os questionamentos permanecem: teriam as máquinas tomado conta de nossas vidas a ponto de não nos restar mais autonomia? Seria HAL a alegoria mais bem acabada de Frankenstein — será mesmo nosso destino sermos oprimidos por nossas próprias criações? O filme também não dá resposta definitiva a essas perguntas, e as ações de Dave Bowman não foram feitas para esclarecer qualquer sentido possível delas, mas para a sua sobrevivência. Retornamos, de certa forma, aos primatas e às palavras de Zaratustra – o que podia o osso do primata é o que também pode HAL 9000 — mas será apenas isso?

Chegamos à terceira e final parte do filme, Júpiter e além do infinito. Agora, o astronauta ultrapassa um portal cósmico que o leva a outra dimensão, completamente desconhecida. A experiência audiovisual é indescritível. E é também irreprodutível em telas pequenas — ao menos uma vez na vida é preciso ver 2001 numa sala de cinema, com a maior tela possível.

O teorema de Kubrick-Clarke já ganhou um corolário: a natureza da espiritualidade humana está ligada à sua ancestral violência bestial, remontando ao primitivo humano-primata observador de estrelas distantes — uma violência prosaica, natural, desprovida de moralidade pois ligada diretamente à sobrevivência. Essa violência, no entanto, pode ser transvalorada — sublimada, diria Freud — pelo êxtase causado por experiências de alheamento — de observar estrelas, passamos a viajar ao infinito. Findará, assim como o filme, junto com ele, a sensação de claustrofobia. Nosso conhecimento tecnocientífico pode ser usado também para isso — não o testemunha o cinema? Este filme, 2001, não é um prodígio de tecnologia? Para o bem e para o mal, reencontramos nossas crenças e nossas decepções no cinema — e essa é mais uma travessura de 2001 com seus espectadores.

O super-homem de Nietzsche é apenas uma criança. O filme e o romance posteriormente escrito por Clarke divergem em certos detalhes sobre o que pode essa criança, chamada Star-child (“Criança das estrelas”) por Clarke. Mas, com o retorno do tema de Zaratustra de Strauss, parece lícita a aproximação. A viagem astral propicia ao astronauta um encontro de transformação consigo mesmo, em outra temporalidade. Sua experiência sugere que a espiritualidade humana revela-se verdadeiramente na vivência do desconhecido, do que nos ultrapassa, a ponto de podermos olhar para o mundo com os olhos de uma criança, isto é, com inocência e curiosidade sem medo. É como se a história humana só pudesse ganhar sentido se conseguíssemos preparar o nascimento do que nos ultrapassa: uma criança além-humana.

Retrato de Friedrich Nietzsche pintado por Edvard Munch, c. 1906; Munch-museet, Oslo, Norway; De Agostini Picture Library/Bridgeman Images.

Na vívida prosa poética de Nietzsche, Übermensch significa um ir-além-do-humano, uma superação das nossas humanas limitações. Muito discutida e de fato ruim, a tradução por super-homem fixou-se no nosso idioma, mas a verdade é que o termo original nada significa de sobre-humano ou sequer de mágico. O ser humano não é finalidade, mas meio: “Grande, no homem, é ser ele uma ponte e não um objetivo: o que pode ser amado, no homem, é ser ele uma passagem e um declínio” [“Prólogo de Zaratustra”, §4]. Super-homem é quem transcende o homem, não uma divindade, muito menos alguém que possa hoje ser considerado um indivíduo superior aos outros. O além-do-humano é um tipo radicalmente diferente de ser humano, e, embora gestado por nós mesmos, capaz de transcender nossa condição imediata.

Muitas outras sugestões podem ser acrescentadas a essas. Seria a viagem ao espaço uma ascese ao divino? O filme também nada esclarece sobre isso. O espaço é uma grande metáfora: o vazio, o inexplorado, o alheamento do chão, a liberdade e a autonomia absolutas. Mas, de fato, os astronautas passam o tempo todo confinados no espaço fechado das naves. Na única ocasião em que um astronauta flutua solto no espaço, temos uma situação tétrica causada por HAL em que o espaço ilimitado torna-se prisão perpétua, as naves, féretros sidéricos — retomando a travessura do confinamento. Que será das relações humanas mediatizadas pelas máquinas? Estaremos condenados a recriar eternamente as condições nossa própria morte? De fato, estamos, sim, é isso o que fazemos desde sempre. Mas a quem cabe o controle — a nós ou aos algorítmos? Existe uma realidade humana dentro da máquina — seria a mente separada do corpo? Seria possível inserir vida mental em qualquer suporte inorgânico? Haveria um fantasma dentro da máquina? E essa vida mental, teria tendências inevitavelmente destrutivas ou criativas (se é que a separação é possível…)? Com essas perguntas, a viagem astral ganha múltiplos e indefinidos sentidos. É certo que o astronauta não projeta uma imagem preconcebida de vida no cosmos, evitando, assim, um antropomorfismo ingênuo. Por 2001, apenas as experiências humanas impulsionam o humano. Sequer podemos atribuir poderes mágicos ou vitais ao monolito ou ao alinhamento astral. Mas também é certo que ao libertar-se de suas vestes de astronauta e aparecer sem capacete, o astronauta declina velozmente antes da criança nascer.

Para uma criança, sua transformação, seu deixar de ser animal para ser o que está além de si mesma, só pode representar um novo começo, outro nascimento, inocência quanto ao futuro e esquecimento do passado. Dizendo sim para o desconhecido, talvez transformemos nossa maneira de ver o mundo e reecontremos, transformados, a nós mesmos.

DICAS: Arthur C. Clarke escreveu contos que serviram de base para o roteiro, e este foi escrito em conjunto com Kubrick. Clarke escreveu o romance posteriormente, tendo como base a colaboração com Kubrick. 2001 é um caso raro e especial em que o romance é a adaptação do filme, e não o contrário. A história detalhada dessa colaboração é contada por Michael Benson, em seu 2001: Uma odisseia no espaço — Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima (trad.: Álvaro Hattner, Cláudio Carina. São Paulo: Editora Todavia, 2018), uma verdadeira “biografia” do filme. A leitura pode se tornar ainda mais interessante se acompanhada da audição das composições que fazem parte da trilha sonora do filme, facilmente encontrada de graça na Internet.